継承語に関する研究について紹介しています。日本語に特化した研究以外にも、他の言語の研究なども紹介し、総合的に継承語の維持について考えています。他にも、継承語の研究に関する入門書なども紹介しています。

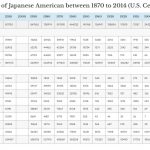

アメリカの日系人の人口統計 (1870年から2014年まで)

ニューヨークの継承日本語学校の歴史について調べているのですが、そのリサーチの一環として、1870年から2014年までのアメリカの日系移民の数をU.S. Censusのデータを利用して調べたので、ここで備忘録として書いておこうと思います。 1870年には、おそらく、ジョン万次郎やジョセフヒコなど漂流などでアメリカに入国した日本人や、明治維新後に設立された在アメリカ合衆国日本国大使館などの関係者、岩倉使節団での留学生と思われる人たち55名しかいなかった日系アメリカ人ですが、2014年には78万人近くになりました (正確には、ACSの推定値で、779,141名)。 全体的な流れの中で注目されるべきなのは、以下のような点です。 地理的には、今も、昔も、アメリカの日系人は西部に集中しているようです。2014年時点では、アメリカの日系人の71% (559,672人)がアメリカ西部に居住しています。特に、ハワイを含む太平洋沿岸諸州(Pacific)に日系人は集中しており、2014年時点で66%の日系人が太平洋沿岸諸州(Pacific)に居住しています。 1880年(全米で148名)から1910年(全米で72,3157名)にかけて最初の急激な増加があったようです。歴史的な背景としては、1885年の日布移民条約による日本からの公式なアメリカ移民の開始などがあげられます。1907年には、日米紳士協約などによる移民の制約がはじまり、1910年から第二次世界大戦終戦 (1945年)までは、日本からの移民の数は、それほど変化がないようでした。 第二次世界大戦などで日系人の数がどうなったかが気になっていたのですが、10年ごとに行われる国勢調査上は、1940年と1950年の日系人の数を比べても、急激に変化があったようには見えません。ただ、これは、日本の真珠湾攻撃が1941年に、第二次世界大戦終戦が1945年であり、この際には日系移民はおそらく帰国などでかなり減少したと思われるのですが、終戦後のGHQ占領下の日本から多くの日本人が米国に移民したため、1950年には以前よりも微増程度の日系人がいるのだと思われます。 1960年代の日本の経済復興により、1950年には141,768人であった日系移民は、1960年に464,332人、そして、バブル崩壊(1991年)の直前の1990年代には847,562人にまで増加しました。その後、2014年までは少しづつ微減が続いています。

ニューヨークの継承日本語学校の歴史について調べているのですが、そのリサーチの一環として、1870年から2014年までのアメリカの日系移民の数をU.S. Censusのデータを利用して調べたので、ここで備忘録として書いておこうと思います。 1870年には、おそらく、ジョン万次郎やジョセフヒコなど漂流などでアメリカに入国した日本人や、明治維新後に設立された在アメリカ合衆国日本国大使館などの関係者、岩倉使節団での留学生と思われる人たち55名しかいなかった日系アメリカ人ですが、2014年には78万人近くになりました (正確には、ACSの推定値で、779,141名)。 全体的な流れの中で注目されるべきなのは、以下のような点です。 地理的には、今も、昔も、アメリカの日系人は西部に集中しているようです。2014年時点では、アメリカの日系人の71% (559,672人)がアメリカ西部に居住しています。特に、ハワイを含む太平洋沿岸諸州(Pacific)に日系人は集中しており、2014年時点で66%の日系人が太平洋沿岸諸州(Pacific)に居住しています。 1880年(全米で148名)から1910年(全米で72,3157名)にかけて最初の急激な増加があったようです。歴史的な背景としては、1885年の日布移民条約による日本からの公式なアメリカ移民の開始などがあげられます。1907年には、日米紳士協約などによる移民の制約がはじまり、1910年から第二次世界大戦終戦 (1945年)までは、日本からの移民の数は、それほど変化がないようでした。 第二次世界大戦などで日系人の数がどうなったかが気になっていたのですが、10年ごとに行われる国勢調査上は、1940年と1950年の日系人の数を比べても、急激に変化があったようには見えません。ただ、これは、日本の真珠湾攻撃が1941年に、第二次世界大戦終戦が1945年であり、この際には日系移民はおそらく帰国などでかなり減少したと思われるのですが、終戦後のGHQ占領下の日本から多くの日本人が米国に移民したため、1950年には以前よりも微増程度の日系人がいるのだと思われます。 1960年代の日本の経済復興により、1950年には141,768人であった日系移民は、1960年に464,332人、そして、バブル崩壊(1991年)の直前の1990年代には847,562人にまで増加しました。その後、2014年までは少しづつ微減が続いています。1900年-1940年のニューヨーク日系新聞(日米週報(時報) / 紐育新報)のアーカイブ

ニューヨークの日本語学校の歴史について調べていたら、とても面白いデータベースを発見しました。スタンフォード大学のHoover Institution Library & Archivesが主催するthe Japanese Diaspora Initiative (JDI)というプロジェクトで、1900年代から1940年代までのニューヨーク日系新聞 (日米週報(時報) / 紐育新報)が全て閲覧できるようになっています。 閲覧できるニューヨーク日系新聞は、以下の2種類です。 「紐育新報」は1911年に発刊、1941年まで発行されたニューヨークの日系新聞。JDIプロジェクトへのリンクは、以下の通り。 「日米週報 (時報)」は、1900年から1941年まで発行されたニューヨークの日系新聞。JDIプロジェクトへのリンクは、以下の通り。 いくつかの新聞を見てみたのですが、内容もさることながら、広告欄をみていると、当時のニューヨークの生活の様子が想像できてとても面白かったです。

ニューヨークの日本語学校の歴史について調べていたら、とても面白いデータベースを発見しました。スタンフォード大学のHoover Institution Library & Archivesが主催するthe Japanese Diaspora Initiative (JDI)というプロジェクトで、1900年代から1940年代までのニューヨーク日系新聞 (日米週報(時報) / 紐育新報)が全て閲覧できるようになっています。 閲覧できるニューヨーク日系新聞は、以下の2種類です。 「紐育新報」は1911年に発刊、1941年まで発行されたニューヨークの日系新聞。JDIプロジェクトへのリンクは、以下の通り。 「日米週報 (時報)」は、1900年から1941年まで発行されたニューヨークの日系新聞。JDIプロジェクトへのリンクは、以下の通り。 いくつかの新聞を見てみたのですが、内容もさることながら、広告欄をみていると、当時のニューヨークの生活の様子が想像できてとても面白かったです。PBSのドキュメンタリーAsian Americansの無料公開

おそらく旧正月のためだと思うのですが、PBSが作ったドキュメンタリーのAsian Americansがオンラインで無料公開されています。第二次世界大戦中の日系人強制収容所、中国人排斥法、ベトナム戦争の戦争難民、アジアからのプランテーション労働者移民など、アメリカの歴史の中に深く根付いているにもかかわらず注目がされないアジア系アメリカ人の歴史について、非常に詳しく、画像や動画などを使って解説しています。 5時間近くのドキュメンタリー全部が見られるようになっているのですが、その他にも、テーマ別に、5-10分程度の短いエピソードがあり、それに付随した授業でのレッスンプランや、その他のリソースなどもダウンロードできるようになっています。

おそらく旧正月のためだと思うのですが、PBSが作ったドキュメンタリーのAsian Americansがオンラインで無料公開されています。第二次世界大戦中の日系人強制収容所、中国人排斥法、ベトナム戦争の戦争難民、アジアからのプランテーション労働者移民など、アメリカの歴史の中に深く根付いているにもかかわらず注目がされないアジア系アメリカ人の歴史について、非常に詳しく、画像や動画などを使って解説しています。 5時間近くのドキュメンタリー全部が見られるようになっているのですが、その他にも、テーマ別に、5-10分程度の短いエピソードがあり、それに付随した授業でのレッスンプランや、その他のリソースなどもダウンロードできるようになっています。フレッド・コレマツの日 / Fred T. Korematsu Day (January 30)

フレッド是松氏は、日系アメリカ人としてアメリカで第二次世界大戦を経験しましたが、その際に、日系人に強制収容所への移動を命じた「大統領令9066号」 (Executive Order 9066 (a.k.a., Japanese Internment order))に反対し続けました。 日系アメリカ人をスパイと敵視するアメリカ人、また、収容所でアメリカ政府の意向通りに大人しく収容されていた方がよいと考える日系コミュニティーから敵視され続けましたが、戦後も「大統領令9066号」に関する違法性を訴え続け、1998年には、最高位の勲章である大統領自由勲章を受章しました。 カリフォルニア、ニューヨークなどでは、フレッド是松氏の誕生日 (1月30日)をフレッド・コレマツの日 / Fred T. Korematsu Dayとして、アメリカ憲法で保証された市民の自由の重要性を再確認する日としています。 2021年のフレッド・コレマツの日 / ...

フレッド是松氏は、日系アメリカ人としてアメリカで第二次世界大戦を経験しましたが、その際に、日系人に強制収容所への移動を命じた「大統領令9066号」 (Executive Order 9066 (a.k.a., Japanese Internment order))に反対し続けました。 日系アメリカ人をスパイと敵視するアメリカ人、また、収容所でアメリカ政府の意向通りに大人しく収容されていた方がよいと考える日系コミュニティーから敵視され続けましたが、戦後も「大統領令9066号」に関する違法性を訴え続け、1998年には、最高位の勲章である大統領自由勲章を受章しました。 カリフォルニア、ニューヨークなどでは、フレッド是松氏の誕生日 (1月30日)をフレッド・コレマツの日 / Fred T. Korematsu Dayとして、アメリカ憲法で保証された市民の自由の重要性を再確認する日としています。 2021年のフレッド・コレマツの日 / ...BMCN「日本語教育推進法」に関するオンラインでの国際フォーラム (2020年10月〜12月)

バイリンガル・マルチリンガル子どもネット(BMCN)主催で、最近日本で制定された「日本語教育推進法」に関するオンラインでの国際フォーラム (2020年10月〜12月)が執り行われるそうです。以下、案内メールの一部をコピーしています。詳細は、BMCNのウェブサイト(https://www.bmcn-net.com/forum)を参照ください。 —————————– ご案内 「日本語教育推進法」に関する国際フォーラム〜グローバル人材を育む国内外の継承語教育推進のために〜 「継承語教育」にご関心のある世界の皆様へ さて、バイリンガル・マルチリンガル子どもネット(BMCN、代表中島和子)では、国際交流基金「知的交流会議助成プログラム」から助成を受け、今年10月から翌年3月にかけて、日本を含む世界6つの地域をつなぎ、オンライン国際フォーラムを開催致します。世界各地の継承日本語教育団体関係者や有識者、現場の教師や保護者等が、地域特有の情報を共有しつつ共通の課題を見出して、今後の継承語教育の推進に向けて協力態勢を築くことを目的としています。 10月は世界15の国・地域から総勢22名の登壇者の方々の録画講演を視聴していただき、11月に各地域に分かれて登壇者の方々を囲んでズームでオンラインディスカッションを行います。そして日本時間12月6日の「総括」では、「日本語教育推進法関係者会議」で座長を務められました西原鈴子先生、およびバイリンガル・マルチリンガル教育で世界的権威のジム・カミンズ先生にご講演をいただきます。なお、すべてのプログラムは録画され、参加者は2021年3月末まで閲覧可能となります。参加費は無料です。 —————————–

バイリンガル・マルチリンガル子どもネット(BMCN)主催で、最近日本で制定された「日本語教育推進法」に関するオンラインでの国際フォーラム (2020年10月〜12月)が執り行われるそうです。以下、案内メールの一部をコピーしています。詳細は、BMCNのウェブサイト(https://www.bmcn-net.com/forum)を参照ください。 —————————– ご案内 「日本語教育推進法」に関する国際フォーラム〜グローバル人材を育む国内外の継承語教育推進のために〜 「継承語教育」にご関心のある世界の皆様へ さて、バイリンガル・マルチリンガル子どもネット(BMCN、代表中島和子)では、国際交流基金「知的交流会議助成プログラム」から助成を受け、今年10月から翌年3月にかけて、日本を含む世界6つの地域をつなぎ、オンライン国際フォーラムを開催致します。世界各地の継承日本語教育団体関係者や有識者、現場の教師や保護者等が、地域特有の情報を共有しつつ共通の課題を見出して、今後の継承語教育の推進に向けて協力態勢を築くことを目的としています。 10月は世界15の国・地域から総勢22名の登壇者の方々の録画講演を視聴していただき、11月に各地域に分かれて登壇者の方々を囲んでズームでオンラインディスカッションを行います。そして日本時間12月6日の「総括」では、「日本語教育推進法関係者会議」で座長を務められました西原鈴子先生、およびバイリンガル・マルチリンガル教育で世界的権威のジム・カミンズ先生にご講演をいただきます。なお、すべてのプログラムは録画され、参加者は2021年3月末まで閲覧可能となります。参加費は無料です。 —————————–日本財団の「グローバル若手日系人意識調査」のレポートと報告YouTubeビデオ

日本財団が、2019年から行っていた全世界の継承日本語話者(日系人及びそのの子孫)の大規模調査の結果が、「グローバル若手日系人調査概要レポート」として発表されました。オンラインアンケート (約3800名)とフォーカルグループディスカッション (12都市グループ)という、これまでにない規模での世界的な調査で、生まれ育っている国や環境に関わらず、若い継承日本語話者が共有する意識についての発見や議論が多くされてします。 レポートは、日本語版(10ページ程度の概要レポート)と英語版 (400ページの完全レポート)があり、英語版の方には、ここの質問に関するデータも載っています。レポートは、日本財団のホームページ (https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20200831-48496.html)からダウンロードできます。あと、調査レポートを記者発表したそうで、その際のビデオがYouTubeに載っています。 https://www.youtube.com/watch?v=aFFAcXuf0qo 主な調査結果は、以下のような感じですが、これだけではあまりピンとこないので、日本語版の概要レポートか、YouTubeでの結果発表ビデオを見ると、いろいろ面白いことが話されていたりするので、是非、どちらかを見られるのをお勧めします。 若手日系人 (18歳から35歳の海外に移住した日本人及びその子孫)は日系アイデンティティーを確立しており、日系人としての意識を強く持っている。 若手日系人は他国の日系人とのつながりを求めている。 若手日系人は日本に強いつながりを感じている。 DiscoverNikkei主催で、この調査を実際に行ったDr. Curtiss Takada Rooks and Dr. Lindsey ...

日本財団が、2019年から行っていた全世界の継承日本語話者(日系人及びそのの子孫)の大規模調査の結果が、「グローバル若手日系人調査概要レポート」として発表されました。オンラインアンケート (約3800名)とフォーカルグループディスカッション (12都市グループ)という、これまでにない規模での世界的な調査で、生まれ育っている国や環境に関わらず、若い継承日本語話者が共有する意識についての発見や議論が多くされてします。 レポートは、日本語版(10ページ程度の概要レポート)と英語版 (400ページの完全レポート)があり、英語版の方には、ここの質問に関するデータも載っています。レポートは、日本財団のホームページ (https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20200831-48496.html)からダウンロードできます。あと、調査レポートを記者発表したそうで、その際のビデオがYouTubeに載っています。 https://www.youtube.com/watch?v=aFFAcXuf0qo 主な調査結果は、以下のような感じですが、これだけではあまりピンとこないので、日本語版の概要レポートか、YouTubeでの結果発表ビデオを見ると、いろいろ面白いことが話されていたりするので、是非、どちらかを見られるのをお勧めします。 若手日系人 (18歳から35歳の海外に移住した日本人及びその子孫)は日系アイデンティティーを確立しており、日系人としての意識を強く持っている。 若手日系人は他国の日系人とのつながりを求めている。 若手日系人は日本に強いつながりを感じている。 DiscoverNikkei主催で、この調査を実際に行ったDr. Curtiss Takada Rooks and Dr. Lindsey ...継承日本語話者に関するYouTubeビデオシリーズ (UCLAの林あさこ先生)

UCLAの林あさこ先生が、継承日本語話者の教育に関わる先生方や保護者の方向けのアクティビティ集をYouTubeで公開されています(https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3NI26j3oIoK_BI32A4WU-MyBsFEbscd)。日本語を母語とする国語教育との違いなどが詳しく解説されてあり、継承語話者向けの色々なアイデアが紹介されています。継承語教育にこれから携わる保護者や先生におすすめです。 https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3NI26j3oIoK_BI32A4WU-MyBsFEbscd

UCLAの林あさこ先生が、継承日本語話者の教育に関わる先生方や保護者の方向けのアクティビティ集をYouTubeで公開されています(https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3NI26j3oIoK_BI32A4WU-MyBsFEbscd)。日本語を母語とする国語教育との違いなどが詳しく解説されてあり、継承語話者向けの色々なアイデアが紹介されています。継承語教育にこれから携わる保護者や先生におすすめです。 https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3NI26j3oIoK_BI32A4WU-MyBsFEbscd兄弟姉妹間の継承語の使用率、保有率の差についての研究

Shin, S. J. (2002). Birth Order and the Language Experience of Bilingual Children. TESOL Quarterly, ...

Shin, S. J. (2002). Birth Order and the Language Experience of Bilingual Children. TESOL Quarterly, ...日本語、中国語、韓国語の継承語教育についての編集本

アメリカの言語学者の間では、CJKとまとめられて話されることが多い日本語、中国語、韓国語の継承語教育に関する編集本です。編集者は、継承日本語で著書が多い近藤ブラウン先生と、言語評価などが専門のJD Brown先生で、内容的には研究者向けの論文が多いと感じでした。継承日本語教育の研究は、韓国語や中国語など、継承語話者が多い言語に比べると非常に数が少ないので(特に英語で書かれたものは本当に少ないので)、貴重な論文集だと感じます。 Kimi Kondo-Brown and James Dean Brown. (2008). Teaching Chinese, Japanese, and Korean Heritage Language ...

アメリカの言語学者の間では、CJKとまとめられて話されることが多い日本語、中国語、韓国語の継承語教育に関する編集本です。編集者は、継承日本語で著書が多い近藤ブラウン先生と、言語評価などが専門のJD Brown先生で、内容的には研究者向けの論文が多いと感じでした。継承日本語教育の研究は、韓国語や中国語など、継承語話者が多い言語に比べると非常に数が少ないので(特に英語で書かれたものは本当に少ないので)、貴重な論文集だと感じます。 Kimi Kondo-Brown and James Dean Brown. (2008). Teaching Chinese, Japanese, and Korean Heritage Language ...Community-Based Heritage Language Schools Conference (Oct 9-10, 2020)

毎年、様々な言語の継承語教育者や研究者が集まるCommunity-Based Heritage Language Schoolsというconferenceが10月にあるのですが、今年は、全てオンラインで行うそうです。とても面白いconferenceなんですが、場所がWashington D.C.で渡航費がネックになっていました。以前からすでに、オンラインでの参加も可能になっていたのですが、今年は完全にオンライン化したとのことです。参加費も$20と非常にリーズナブルに設定されていています。日本語の継承語に関する発表もありますが、それだけでなく、他の言語の継承語教育者が、どのように継承語学校を運営してきたかなどのアイデアなどが聞けたりと非常に新鮮なアイデアがもらえます。 2019年の情報がhttps://japanese-schools-newyork.com/?p=1594に、2017年と2018年の参加レポートがAATJのページ (こことここ)にあります。 Community-Based Heritage Language Schools: Promoting Collaboration and Advocacy Among Educators, ...

毎年、様々な言語の継承語教育者や研究者が集まるCommunity-Based Heritage Language Schoolsというconferenceが10月にあるのですが、今年は、全てオンラインで行うそうです。とても面白いconferenceなんですが、場所がWashington D.C.で渡航費がネックになっていました。以前からすでに、オンラインでの参加も可能になっていたのですが、今年は完全にオンライン化したとのことです。参加費も$20と非常にリーズナブルに設定されていています。日本語の継承語に関する発表もありますが、それだけでなく、他の言語の継承語教育者が、どのように継承語学校を運営してきたかなどのアイデアなどが聞けたりと非常に新鮮なアイデアがもらえます。 2019年の情報がhttps://japanese-schools-newyork.com/?p=1594に、2017年と2018年の参加レポートがAATJのページ (こことここ)にあります。 Community-Based Heritage Language Schools: Promoting Collaboration and Advocacy Among Educators, ...