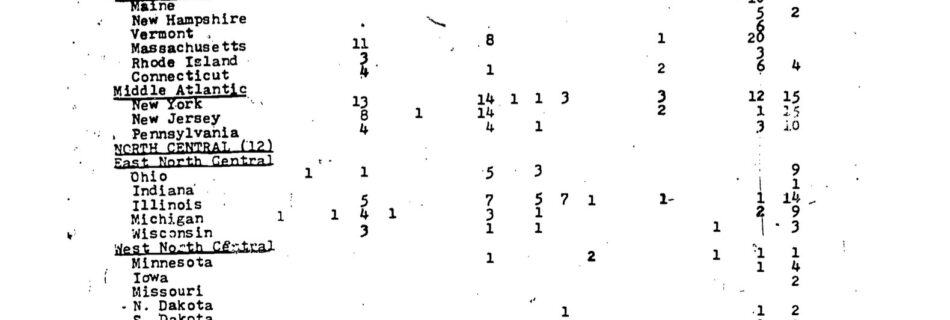

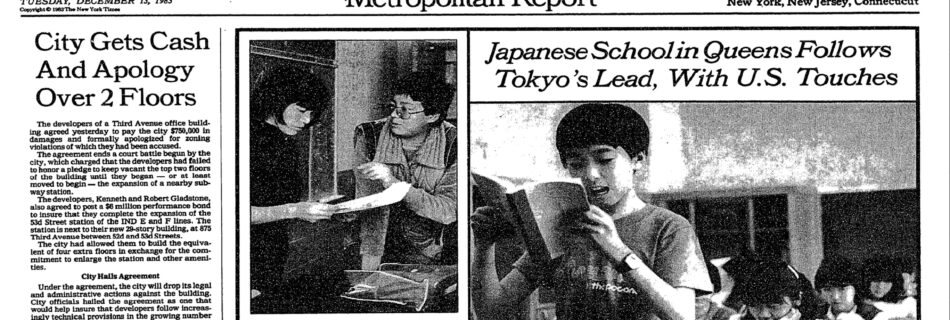

1980年のアメリカの日本語継承語学校 (from Fishman (1980))

アメリカの継承語教育の歴史を調べていて、おそらくアメリカの継承語学校の一番古い継承語学校の全米のリサーチであろうと思われるFishman (1964, 1980)を読みました。日本の継承語学校のことについても書かれていたので紹介しています。

- Fishman, J. A. & Nahirny, V. C. (1964). The Ethnic Group School and Mother Tongue Maintenanc