文部科学省のデジタル教科書推進ワーキンググループが、日本でのデジタル教科書の利用に関しての審議のまとめの素案が発表されました。

これまでも英語などの一部の科目では試験的にデジタル教科書が使われてきたのですが、今回の審議のまとめでは、教科書の形態として「紙だけでなくデジタルも教科書と認める」方向と、大きくデジタル化へと舵きりが行われるようです。導入時期は、2030年ごろとかなり先の話ですが、教科書の検定も、紙媒体のものとデジタあるのものの両方を開始するということで、これにより教科書のデジタル化がかなり進むのだと思います。

デジタル教科書の議論の中では、紙媒体ではない教材への懸念が大きく議論されていますが、他方で、デジタルだからこそできることについても多く紹介されてきました。継承日本語学校では、日本の教科書は難しすぎて使えないケースが多いのですが、デジタル教科書では、教科書利用のネックになっている漢字へのルビ表示や、分かち書きなどができ、文化的にわかりづらいと思われる事柄についても、QRコードなどがついていて、その文化背景を紹介するようなこともできます。デジタルですと、配送などの問題も解決しますし、継承語教育での教科書の利用も糸口が見えてきたのかと感じます。

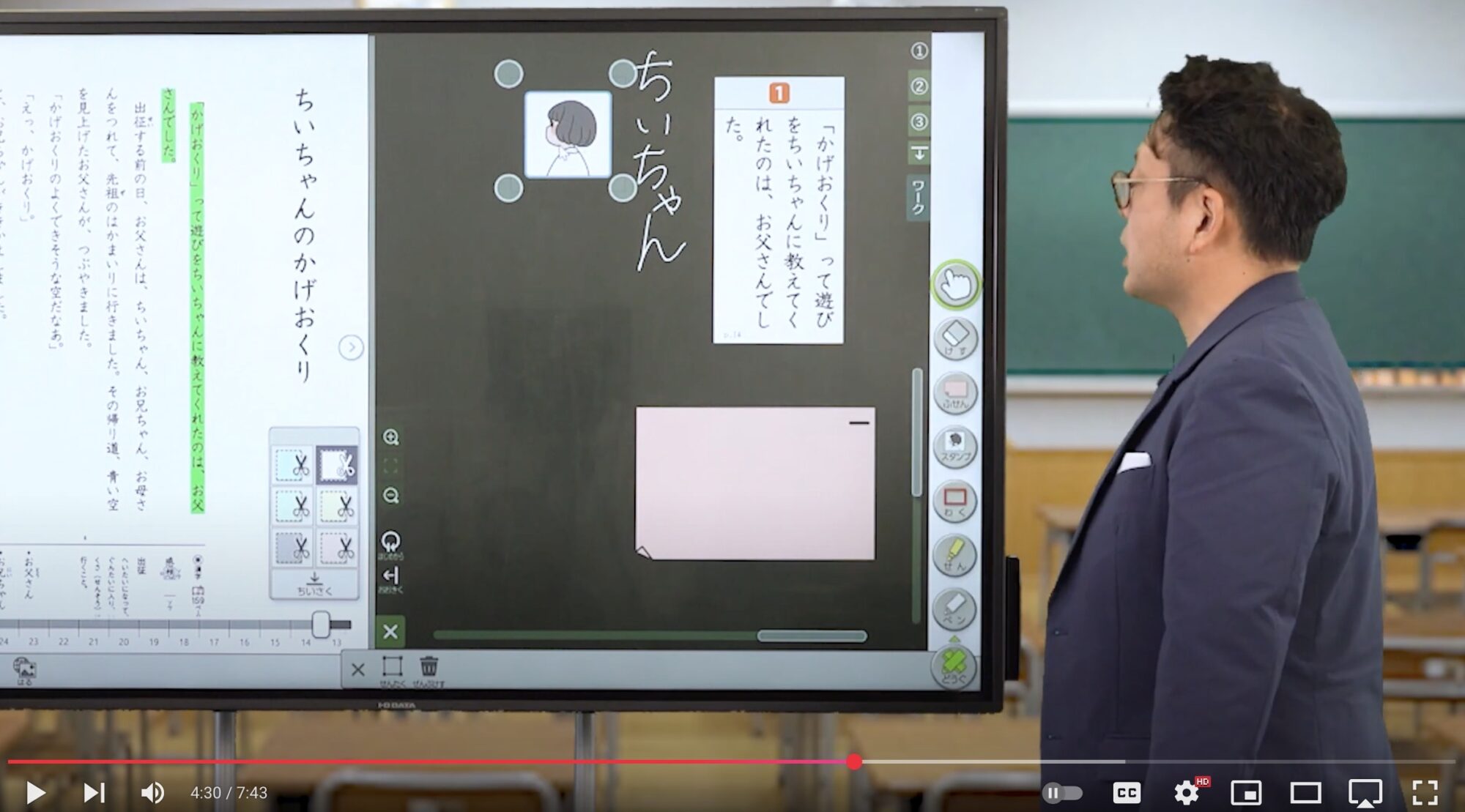

実際に、海外の配布教科書になっている光村図書の国語教科書のデジタル版(指導用)の紹介がここにありました。

今年の時点で既に公開されているデジタル教科書(指導用)では、テキストの配色や文字の大きさ・行間の調整、本文の読み上げ、総ルビ・分かち書き表示などができるそうです。