前回も書きましたが、現在、成人として日本語を継承語として勉強したい人が、日本語文法を学ぶのは難しい状況にあります(大まかな背景はこちらを参照ください)。その理由の一つとして、日本語を勉強する教科書が、日本語教育文法を軽視する日本語教授法の流れに乗って、文法事項は深く紹介しない傾向があるからです。日本語は、会話などのコミュニケーションを通じて学習できるという理念で作成されているわけですが、文法事項を理解したいという継承日本語子女には合わないことが多いです。

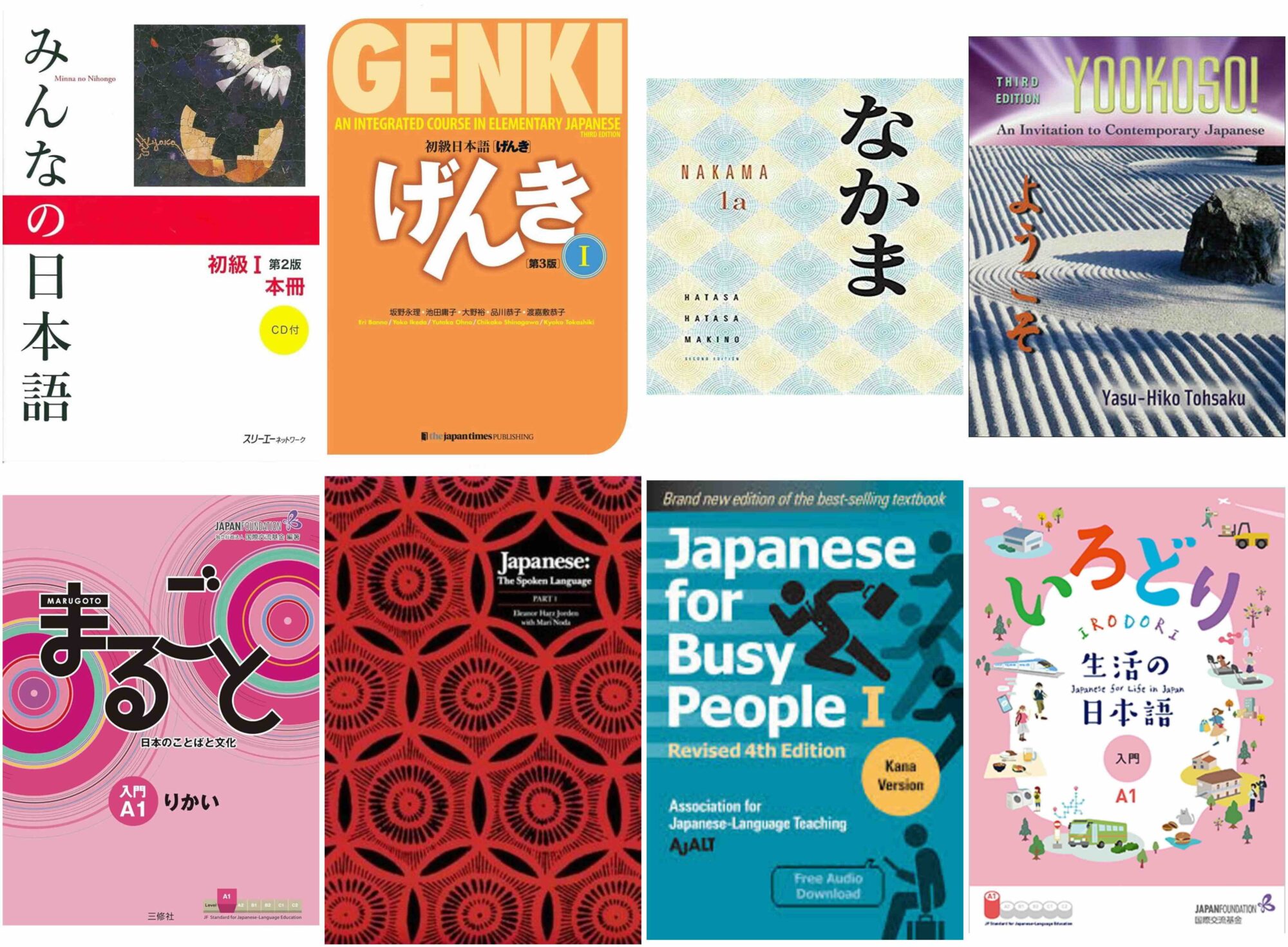

今、日本語教育で広く使われている教科書のリビューをしてみました。まだ、全ての教科書を熟読したわけではないので、未完成ですが、以下のリストは随時アップデートしていこうと思っています。

げんきシリーズ

- Genki Textbook 1 (ISBN: 9784789017305; 初版: 1999; 最新版: 3ed in 2020; https://genki3.japantimes.co.jp/intro/)

- Genki Textbook 2 (ISBN: 9784789017329; 初版: 1999; 最新版: 3ed in 2020; https://genki3.japantimes.co.jp/intro/)

- 著者: 坂野永理、池田庸子、大野裕、品川恭子、渡嘉敷恭子

- 出版社: Japan Times

- 個人的な視点によるリビュー

アメリカの大学での日本語のクラスで圧倒的シェアを誇る教科書で、成功の理由は、文法を難しく書かずに、おそろしく簡潔に紹介しているのが大きな理由です。”Japaense for Busy People”から、ようやくアメリカの出版社から出版した教科書(「なかま」、「ようこそ」など)に移行したかと思ったら、再度、日本から「黒船」のように可愛いイラスト、英語母語者に分かりやすく書かれた内容をもって「げんき」が来航し、アメリカで作成された教科書を駆逐し、日本で出版された教科書が再びアメリカでの圧倒的シェアを獲得したという歴史を持っています。Abo et al. (2014)のアンケート結果によると、66%の大学のクラスが「げんき」を利用しているとのことでしたが、このサーベイは国内の組織と中級クラスの教科書もデータに含まれていたので、アメリカの初級クラスだけに絞ると、おそらく66%よりもかなり高いシェアになると思います。内容的には、文型の解説や文化に関するノートなどが英語で簡潔に書かれており、「みん日」のように先生が文型の解説などを考える必要もないので先生に優しい教科書です(教科書に書いてあることをそのまま言って、そのあとの練習問題をやるとクラスが上手くいくようにできています)。また、「なかま」や「ようこそ」が文型の解説を非常に詳しく書いているのに対して、「げんき」は必要最小限のことを書いてあるので、学生にとっても読み易くなっています。構成的には、全23課を通じたストーリがあり、各課で導入用のダイアログなどが用意されていて、使おうと思えば、場面・機能重視のクラス運営も可能だと思うのですが、自分の知る限り「げんき」を使った授業は「文型重視型」なクラスになっている事が多いと感じます。

- 参考文献

- Abo, S., Naito, Y., & Tokashiki, K. (2014). 国内外の日本語教育機関における初級日本語教材の実態調査・ニーズ調査と分析結果. 関西外国語大学留学生別科日本語教育論集, 24, 37-48.

みん日シリーズ

- みんなの日本語 初級 1 (ISBN: 9784883196036; 初版: 1974; 最新版: 2ed in 2012; https://www.3anet.co.jp/np/books/2300/)

- みんなの日本語 初級 2 (ISBN: 9784883196463; 初版: 1974; 最新版: 2ed in 2012; https://www.3anet.co.jp/np/books/2400/)

- みんなの日本語 中級 1 (ISBN: 9784883194681; 初版: 1974; 最新版: 2ed in 2012; https://www.3anet.co.jp/np/books/2800/)

- みんなの日本語 中級 2 (ISBN: 9784883195909; 初版: 1974; 最新版: 2ed in 2012; https://www.3anet.co.jp/np/books/2900/)

- 著者: スリーエーネットワーク

- 出版社: スリーエーネットワーク

- 個人的な視点によるリビュー

1974年に経済産業省の外郭団体が出版した「日本語の基礎」、「新日本語の基礎」から発展し、1998年に「みんなの日本語」としてスリーエーネットワークから出版された教科書です。日本国内の日本語教育では圧倒的シェアを誇っていますが、アメリカで使っているところは、それほど多くないと思います(もしかしたら全くないのかもしれません)。内容的には、完全な文型重視の内容で、文型を一つ一つマスターしていく構成になっています。文法という概念よりも、日本語は文型を一つ一つマスターしていって獲得するという理念なので、文法を理解したい人には向かないのかもしれません。また、文型の解説などは別冊になっているので、この教科書を使う先生は、自作した文型の文法解説などもクラスで使うのかもしれません(実際に使った授業を見た事がないので、よくわかりませんが)。

なかまシリーズ

- Nakama 1: Japanese Communication, Culture, Context (ISBN: 9781285429595; 初版: 1998; 最新版: 3ed in 2014)

- Nakama 2: Japanese Communication, Culture, Context (ISBN: 9781337116039; 初版: 1998; 最新版: 3ed in 2017)

- 著者: 畑佐由紀子、畑佐一味、牧野成一

- 出版社: Cengage

- 個人的な視点によるリビュー

畑佐由紀子 (広島大学)、畑佐一味 (パデュー大学)、牧野成一 (プリンストン大学)によって作成され、アメリカのCengageという出版社から販売されている教科書です。1980年頃から日本語を履修する学生が大幅に増え、日本語のクラスが一部の名門大学だけでなく、地方の大学やコミカレでも教えられるようになってきたのですが、1980年代は、日本語の教科書は、”Japanese for Busy People”やEleanor Jordenの”Beginning Japanese”など口語の日本語を重視し、ローマ字を多く使用した教科書が多く利用されていました。そのような教科書に変わり、大学の日本語クラスで使用されることを前提に、最初から日本語の読み書き(ひらがな、カタカナ、漢字)を導入し、口語の練習だけでなく読み書きや、文型に関しても学習できるような教科書として「なかま」が出版されました。具体的な数は分かりませんが、「げんき」が広く利用される前までは、ある程度のシェアはあったのではないかと思います。内容的には、改訂を重ねるごとに色々な工夫がされており、各課の内容を導入する前に、スキーマ形成とボキャブラリを学習するためのpre activitiesが載せられていたり、比較的長いダイアログや、文化に関するactivitiesなどがありますが、やはり「なかま」の特徴は、非常に詳しい文型の解説だと思います。おそらく、日本語を言語として興味がある学生(文法に関することを読むのが好きな学生)にとっては素晴らしい教科書だと思うのですが、「げんき」で1-2センテンスで書かれている事が、1ページに渡り書かれている感じがするので、多くの学生にとっては学習するのが大変だという印象です。いろいろな練習課題に関しても、事前にかなり学生が自習や復習をしていると上手くいくのですが、事前に勉強していない学生が多いと、クラスで練習問題に取り組む前にかなりの時間をかけて練習問題のために練習するような事態になります。自分のイメージですと、よくできる学生には効果的な教科書だと思いますが、多くの学校ではそういった学生ばかりではないので、シェアが少しづつ「げんき」に移っていったのではないかと思います。

まるごとシリーズ

- まるごと 入門 A1 りかい (ISBN: 9784384057539; 初版: 2013; 最新版: 1ed in 2013; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 入門 A1 かつどう (ISBN: 9784384057553; 初版: 2013; 最新版: 1ed in 2013; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 初級 1 A2 りかい (ISBN: 9784384057546; 初版: 2013; 最新版: 1ed in 2013; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 初級 1 A2 かつどう (ISBN: 9784384057546; 初版: 2014; 最新版: 1ed in 2014; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 初級 2 A2 りかい (ISBN: 9784384057577; 初版: 2014; 最新版: 1ed in 2014; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 初級 2 A2 かつどう (ISBN: 9784384057560; 初版: 2014; 最新版: 1ed in 2014; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 初中級 A2/B1 (ISBN: 9784384057584; 初版: 2015; 最新版: 1ed in 2015; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 中級 1 B1 (ISBN: 9784384057591; 初版: 2015; 最新版: 1ed in 2015; https://www.marugoto.org/about/series/)

- まるごと 中級 2 B1 (ISBN: 9784384057607; 初版: 2015; 最新版: 1ed in 2015; https://www.marugoto.org/about/series/)

- 著者: 国際交流基金

- 出版社: 三修社

- 個人的な視点によるリビュー

国際交流基金によって作成された日本語の教科書です。コミュニカティブな活動を通じて日本語を学習するという理念で作られているので、文法に関する説明はほぼありません。他方で、さまざまな文化事例などを取り入れた活動は多く、会話やアクティビティー中心に練習したい人には向いているのかもしれません。国際交流基金は、これまでも「ヤンさんと日本の人々」や「エリンが挑戦!にほんごできます。」など、多くの日本語教育教材を出版してきたのですが、どちらも日本語教育を行なっている人たちのために補助教材として使われるような位置付けだったのでした。他方、「まるごと」に関しては、JF日本語教育スタンダートやJF Can-doレベルなど、大まかなフレームワークも作成し、日本語教育の基準になれるレベルの教材を作成したという感じを受けます。教授法に関しても、コミュニカティブな活動を多く取り入れ、写真やイラストなど細部にまでこだわった教科書です。ただ、日本国外で日本語教育をしている人をすべて一纏めにして考えているので、実際に使ってみようと思うと不便なことも多いです。北米での使用に関しては、「まるごと」の基準が全部、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR: Common European Framework of Reference for Languages)なので、おそらくACTFLのスタンダートの方が使い慣れているアメリカの先生ですと、そこらへんでつまづくような気がします。アメリカで教えている先生に、「C2とA1だとどっちの方が上級ですか?」とか聞いても、たぶん大部分の先生はわからないのではないでしょうか。教科書もA2/B1の教科書が、だいたい何学期目の学生にあっているのかとかも、CEFRの知識がない先生にとっては全く不明です。また、基準は欧州基準なんですが、マーケティングは、日本語教育者が増えているアジア周辺が重視されていて、翻訳版などが中国語、韓国語、タイ語、タガログ語、ベトナム語などと非常に多く出版されており、オンラインで教科書を買おうとすると、大体の学生が、間違って翻訳版を買ったとか、「りかい」と「かつどう」の違うものを買ったとかいうトラブルに見舞われます。

いろどりシリーズ

- いろどり 入門 A1 (ISBN: NA (OER); 初版: 2020; 最新版: 1ed in 2020; https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html)

- いろどり 初級 1 A2 (ISBN: NA (OER); 初版: 2020; 最新版: 1ed in 2020; https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html)

- いろどり 初級 2 A2 (ISBN: NA (OER); 初版: 2020; 最新版: 1ed in 2020; https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html)

- 著者: 磯村一弘、藤長かおる、伊藤由希子、湯本かほり、岩本雅子、羽吹幸、古川嘉子

- 出版社: 国際交流基金

- 個人的な視点によるリビュー

上記の「まるごと」と同じフレームワークで作成された教科書ですが、対象者は日本国内で仕事をする際に必要となる基礎的な日本語のコミュニケーション力としており、日本の移民労働者向けの教科書になっています。教科書としては「まるごと」と同じくらい完成しているのですが、出版はされておらず、PDFを無料でダウンロードできるようになっています。無料での配布というのも、どちらかというと日本ですでに就労している外国人労働者を対象にしていて、国内の外国人労働者が簡単に日本語学習を始められるようにという考えからそうなっているのだと思います。「まるごと」もそうですが、国際交流基金が出版するものは、全世界の日本語学習者対象になっているので、文法事項を紹介するにあたって、どの言語を使うのか(英語だけではダメ)、学習者の母語はなんなのか(英語母語話者だけではない)という事情もあり、文法解説はかなり控えめになっています。

ようこそ

- Yookoso! Invitation to Contemporary Japanese Student (ISBN: 9780072971200; 初版: 1993; 最新版: 3ed in 2006; https://highered.mheducation.com/sites/0072408154/information_center_view0/supplements.html)

- 著者: Yasu-Hiko Tohsaku

- 出版社: McGraw Hill

- 出版社による紹介

Yookoso! An Invitation to Contemporary Japanese is the first volume of a two-volume series for beginning Japanese courses. Based on modern principles of second-language acquisition, it was the first beginning Japanese text to integrate the teaching of all four language skills (listening, speaking, reading, and writing) and offer a full complement of ancillary materials. In this text, grammar is treated as a tool for developing the ability to communicate in Japanese, rather than as a focal point. The rich illustration program–including photographs, line drawings, and realia–provides an attractive context for language learning.

Busy Peopleシリーズ

- Japanese for Busy People 1 (ISBN: 9781568366203; 初版: 1984; 最新版: 4ed in 2022; https://www.ajalt.org/english/textbooks/japanese_for_busy_people.html)

- Japanese for Busy People 2 (ISBN: 9784770030108; 初版: 1984; 最新版: 3ed in 2007; https://www.ajalt.org/english/textbooks/japanese_for_busy_people.html)

- Japanese for Busy People 3 (ISBN: 9781568364032; 初版: 1984; 最新版: 3ed in 2021; https://www.ajalt.org/english/textbooks/japanese_for_busy_people.html)

- 著者: The Association for Japanese- Language Teaching (AJALT)

- 出版社: Kodansha USA

- 個人的な視点によるリビュー

1980-1990年代でアメリカで日本語を勉強したいという時に、教科書として存在していた唯一の出版物。今では、おそらくごく一部の人たちの間でしか使われていないと思います。Audiolingualという、会話を何度も練習して、会話のフレーズから言語を学習するという教授法に強く影響を受けており、とにかく会話中心。また、日本といえばビジネスという当時の日本の状況を反映して、内容はビジネスバックグランドだけ。文法に関しては紹介があるものの、文法理解が目標でないので、非常に簡潔に書かれている。読み書きはほぼ教えられておらず、ひらがなの導入もないので、ずっと英語のアルファベット表記で日本語を学習する形式。日本語の先生の間では、”Japanese for Busy People”と聞くと、「あれは日本語表記ではないので使えない」という返答がよくある。

JSLシリーズ

- Japanese: The Spoken Language Part 1 (ISBN: 9780300038347; 初版: 1987; 最新版: 1ed in 1987; https://yalebooks.yale.edu/book/9780300038347/japanese-the-spoken-language/)

- Japanese: The Spoken Language Part 2 (ISBN: 9780300041880; 初版: 1988; 最新版: 1ed in 1988; https://yalebooks.yale.edu/book/9780300041880/japanese-the-spoken-language/)

- Japanese: The Spoken Language Part 3 (ISBN: 9780300041910; 初版: 1990; 最新版: 1ed in 1990; https://yalebooks.yale.edu/book/9780300041910/japanese-the-spoken-language/)

- 著者: Jorden, Eleanor Harz & Noda, Mari

- 出版社: Yale University Press